脳科学へ行きついたワケ

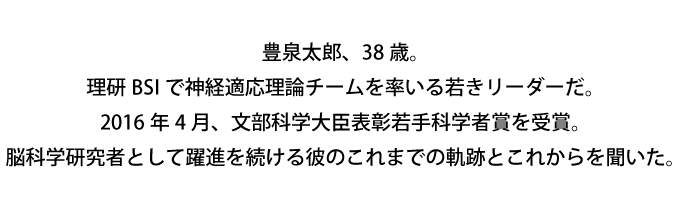

学部の専攻は物理で、東京工業大学の4年生の時に所属したのが、スピンなどを研究する物性物理の研究室。物理の手法を使って幅広く情報の最適化を研究していたところで。指導教官の西森秀稔先生は、厳しくて有名。でも授業がすごくわかりやすく、面白くて。研究室の輪読で、有名な『Introduction To The Theory Of Neural Computation』というニューラルネットワークの本を読んだんです。計算で物理以外の現象を研究するのは面白いなと思い、本格的にニューラルネットワークをやってみようと、大学院は東京大学の合原研究室へ行きました。

合原研は大きな研究室だったとか

学生が30人くらいいるビッグラボでした。それぞれ全然違ったことをしていて、ゲノムをやっている人がいるかと思えば、脳科学の人もいるし、応用数学をしている人もいる。合原先生は基本、放任主義。好きなことは何でもやっていいよ、という感じ。いい意味でメンタリティが社長さんみたいな(笑)。つてもたくさんあって、就職の世話も結構していましたし。とにかくみんな好きなことをやっていました。だけど、僕はここで一度、挫折してしまったんです。

挫折、ですか

脳科学をやろう、と意気込んで入ったものの、今まで自分が培ってきた物理の技術が使えない。ちょっと脳科学は無理だな、と。それで修士ではわりとかっちりした情報理論の論文を書きました。修士を終えてみて、やっぱり数学、物理がすぐに使えてしまうというのは嬉しいけど、面白い問題はもうすでに誰かが解いているな、と思い始めたんです。一筋縄ではいかない複雑な脳に、もう一度チャレンジしよう、もう少しちゃんと脳をやってみようと。それで学振研究員としてスイスのEPFL(スイス連邦工科大学ローザンヌ校)にいる物理出身で数理脳科学をやっているWulfram Gerstnerという研究者のラボに博士留学することにしました。

Gerstner ラボ

数理脳科学の有名な教科書の執筆者の一人がこのGerstner博士でした。しかも、交換留学プログラムのリストに載っていたフィンランドのヘルシンキのラボとスイスのこのラボが面白そうだと思って合原先生に相談したら、「それはお前、スイスだろう。フィンランドは寒すぎるよ」って(笑)。留学にあこがれもありましたね。当時、合原研に増田直樹さんという4つ上くらいの、ものすごくアクティブな先輩がいたんです。世界中を飛び回ってあちこちの人とコラボをして、バンバン論文を出しているのも格好良かったし、コラボのために行った旅行先のことを滞在記にまとめていたんですが、それを読んで単純にいいなぁ、僕もやってみたいなぁ、と。留学先では学生として一人で行ったこともあって、気楽でしたね。ラボにいたロシア人夫婦ととても仲良くなって、ほとんど自分のアパートに帰らず、彼らの家に入り浸っていたり。でも留学を考えはじめてから1年間の準備期間中にGerstner博士の『Spiking Neuron Models』という教科書を自分で勉強し、1冊きっちり消化して大体内容をつかんでいたので、溶け込みやすかった。むしろ、ラボの学生と話していて、あれ、こいつ、教科書読んでないな、ということも(笑)。

研究テーマ

僕が日本にいるときから考えていたことを持って行きました。物理には、基本法則というものがあります。第一原理と呼ばれるもので、ニュートンの万有引力の法則とか、マクスウェルの方程式とか。自然現象は基本法則で説明できる。こういうものが脳にもあるのではないか、あるならそれを発見したい、とずっと考えていました。当時理研BSIのセンター長をされていた甘利俊一先生の情報理論などを勉強していた影響もあると思います。僕がやってきた情報の最適化という考え方から、その法則を見出せないかと。

メンターとしての Gerstner 博士

僕は、テクニックはあって計算はできたんですが、解決しようとする問題のどの部分が重要なのかを概観することがまだできていなかった。そういうところを指導してくれました。例えば、興奮性ニューロンはヘブ則だけど、じゃあ抑制性ニューロンはどうなのだろう、と相談すると、とにかくまず興奮性ニューロンでヘブ則だというところの確認から始めてみなさい、と。それで情報伝達量の最適化からヘブ則を導くアイディアを持っていくと、「これはとてもエレガントな結果だ」と励まされて。そこから、僕のその後の大きなテーマとなる可塑性と学習という研究のとっかかりになる論文を書き上げました。

帰国後、ニューヨークへ

世界のトップクラスの研究室に身を置きたい、というのと同時に、もっと実験にも影響のある仕事をしたいと考えて、コロンビア大学のLarry Abbott博士の研究室へポスドクとして入りました。そこは理論神経科学の教員が複数集まってセンターを作り、いろんな分野のエキスパートがどっさりいて、誰と何をやってもいいよ、という環境。Abbott博士自身はとても忙しい人で、帰国間際までなかなか一緒に仕事をする機会はなかったのですが、研究室にいたKen Millerが可塑性に興味を持っていて、ディスカッションに付き合ってくれた。彼は実験と理論の両方に精通していて、よく「この論文を読んだらいい」とアドバイスをくれましたね。彼とのディスカッションの中から、眼球優位性の臨界期における可塑性という研究テーマが浮かび上がってきたのです。

なぜ眼球優位性の臨界期?

きっかけの一つはスイス時代に聴いた、眼球優位性の臨界期研究の第一人者Takao Hensch博士のセミナー。すごく興味深かった。加えて、可塑性の影響を調べるなら、脳が一番変化するところで見るべきじゃないかと。臨界期が起こる発達段階では、経験に応じて脳はものすごく変化する。そういう意味で、例えば小脳の運動学習などの回路がある程度かっちり組まれている学習などより、もっと感度が高く柔軟な変化があるのではないかと考えたんです。

理論と実験

はじめて実験データに触れて、ものすごく大変でした。理論ほどすっきりいかないし、実験で得られたデータから、それを説明できるような面白い仮説はなんだろうと考えないといけない。僕のような理論屋の場合は、機能的にこうでないとうまくいかない、こうであるべきだ、という法則を見つけるやり方か、データを元に面白い仮説を立てるやり方で研究を進めるのが一般的ですが、コロンビア大で初めて、実験データをもとに仮説を考えるやり方を学んだと言えるでしょう。

面白い仮説を生み出す方法

眼球優位性の臨界期における可塑性に関しては、データおよび関連する論文とひたすらにらめっこしているうちに浮かんだ感じがあります。臨界期が始まる前後のデータをじっくり見ているうちに、臨界期前の動物ではノイズが多いんじゃないか、刺激が入っていないのに自発的な応答があるんじゃないか、と気づいたんですね。それを検証してみよう、というところからスタートしました。

脳科学とAIの関係

両方向ありますね。AIから脳科学という方向と、脳科学からAIという方向と。AIから脳科学はわかりやすくて、実験データの特徴をAIが捉えやすくしてくれたり、大規模なデータの傾向を提示してくれたりと、データ解析に貢献すると思います。反対に、脳科学でわかったことをAIに生かすというのも活発に行われています。僕らが発表した論文もまさにこの方向で、脳の学習法則からヒントを得て工学的に応用できるアルゴリズムを確立したという内容。今、僕が面白いと思っているのは、その両方を使ってやるものです。脳とAIを直接つなぐ、なんてことも、ブレイン・マシーン・インターフェース(BMI)を駆使したらできるようになるのでは、とか。例えばの話ですけれど、脳を丸ごと培養して人工的に作れたら、そこにうまく刺激を入れることで高度な計算ができるかもしれない。つまり脳の基本法則をそのままコンピューター素子、ディバイスとして扱う。そうなると機械上に意識が生まれる、ということだってあるかもしれない。

2016年理研和光地区一般公開 脳科学本気講座 「脳=最強コンピューター!? 数学で解く脳の基本法則から人工知能まで」

今、目指しているのは

最近、「脳を理解するには、脳だけを研究していてもダメだ、環境を考慮することが大切だ」と分かってきたんです。今まで僕らは、環境は脳に入力を与えるものとして扱ってきた。でも実はそんなに単純ではなくて、環境の性質によって、同じ脳が同じ入力を受け取っても、その情報処理の仕方が違うことがわかってきた。そして今、自分が脳を介して環境に何をしたのか、それによって環境から何が返ってくるのか、という部分も組み込むことが脳の研究に重要だという考え方になりつつあります。学習もそうです。主流なのは、教科書を覚えるようにひたすら自習する学習モデルですよね。そうではなくて、環境や社会に対してインタラクティブに作用しあう、もっと動的な学習モデルを考える必要がある。例えば、現時点では1つの機械が学習する、ということしかできていない。学習を共有する、ということはない。これが、機械と機械がインタラクションする、機械と脳がインタラクションすることで、知識や学習の共有が生じるようにならないだろうかと。単にハードディスクをぱかっと外して、はい、と渡すのではなく、リアルタイムの相互作用の中で、どうやって学習を共有できるのか、というところを考えていきたい。そうすればロボットから人が学んだり、人からロボットが学んだりするだけでなく、社会として効率よく学習できる未来もあるのではないか。そういう新しい学習のあり方の基盤となるような発見ができたら面白いですね。

インタビュー編:青木田鶴 BSI サイエンスコミュニケーター