BSI 研究者インタビュー 豊泉 太郎

2016年9月29日

Image: Tomoko Nishiyama/RIKEN Brain Science Institute

理研BSI神経適応理論チームの豊泉太郎チームリーダーは、「神経回路の学習法則に関する理論的研究及び実証的研究」の業績により、平成28年科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞しました。この賞は文部科学省が科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者についてその功績を讃えるもので、特に高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績を挙げた40歳未満の若手研究者を対象としたものです。

受賞を記念し、数理脳科学に進んだ経緯や、大学院時代の経験、今後の研究の焦点などについて豊泉博士にお話しを伺いました。

受賞おめでとうございます

脳では沢山の性質の違う要素が複雑に相互作用しているため、理論やモデルの研究はまだまだこれから発展していく分野だと思います。このような状況において私の研究が賞を賜ったことは驚きですが、将来の理論・モデルの発展に期待されるところが大きいと理解しています。これまで研究を支え下さった多くの方々に心から感謝しています。

数理神経科学に関心を持った経緯

学部の専攻は物理でした。東京工業大学の4年生で所属した研究室は、物理の手法を使って幅広く情報の最適化を研究しているところでした。指導教官だった西森秀稔先生の指導のもと、ニューラルネットワークの英語の教科書を勉強会で輪読していました。その中で、計算で脳の仕組みを研究するのが非常に面白いと感じて、本格的に脳のことを勉強したいと考え、大学院では東京大学の合原一幸先生の研究室に入りました。合原研は好きなことをやりたいようにやらせてもらえる環境で、非常に刺激的でした。しかし意気込んで入ったものの、今までの自分が培ってきた物理の技術が使えず、一度は脳科学研究に挫折しかけました。博士課程に進む時に、どうしても、もう一度脳にチャレンジしたいと思い直し、スイスに留学することにしました。

スイス留学で再び脳科学に挑戦

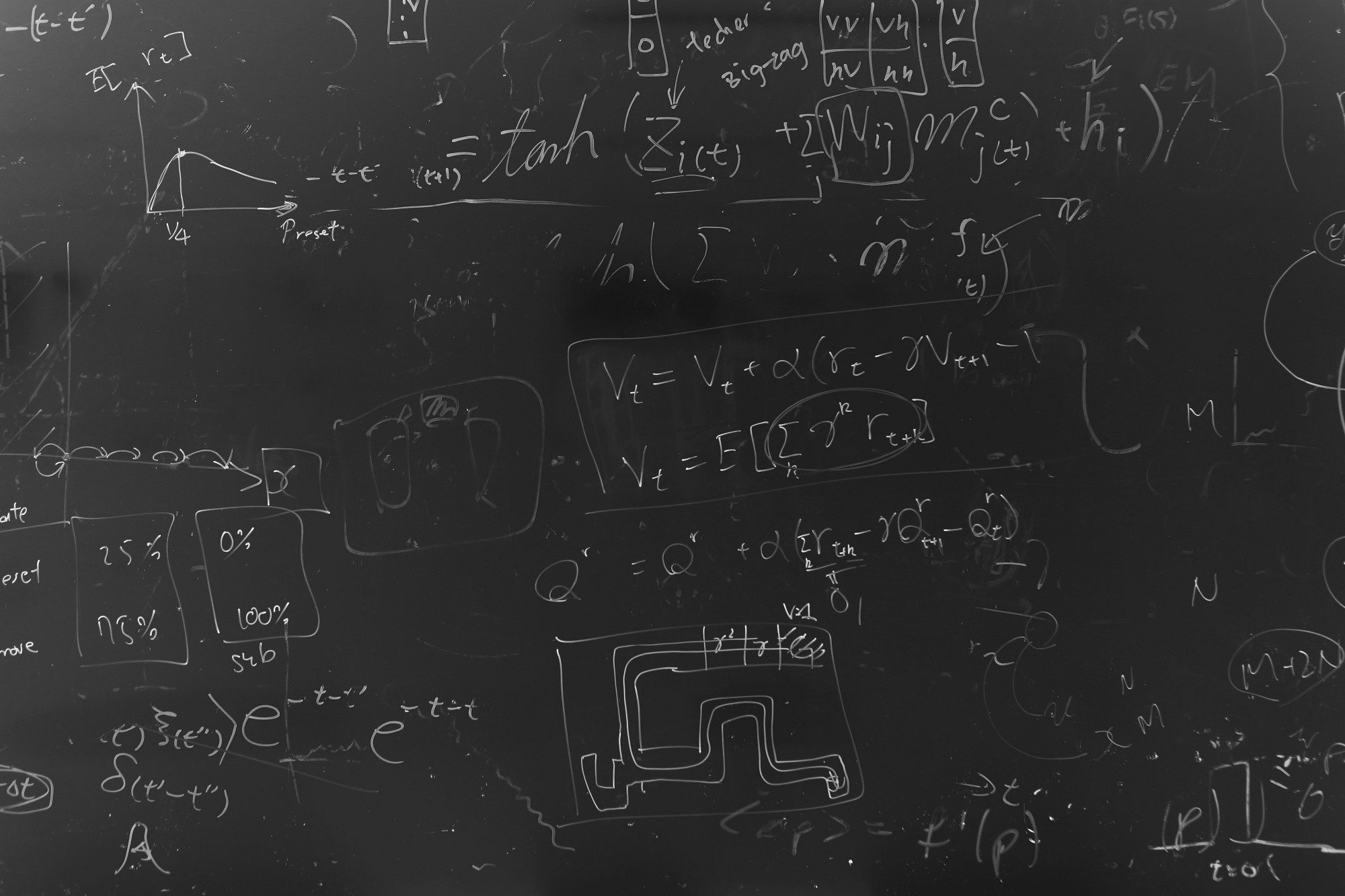

博士2年の一年間、スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)のGerstner博士のところに留学しました。Gerstner博士も物理出身の数理脳科学者で、世界で最も良く読まれている計算神経科学の教科書の著者でした。研究テーマは、私が日本にいるときから考えていたことを持って行きました。物理には基本法則というものがありますが、脳の基本法則とはなんだろう?とずっと考えていました。当時、理研脳センター長をしておられた甘利俊一先生の情報理論などの影響もあると思います。私がやってきた情報の最適化という考え方から、その法則を見出せないかと思ったのです。その頃の僕は、テクニックはあり計算はできたのですが、解決しようとする問題のどの部分が重要なのか、を概観することができませんでした。Gertsner博士はそういうところを指導してくれました。ある程度まとまったところで持っていくと、これはとてもエレガントな結果だ、と励ましてくれ、今回受賞対象となった一連の研究のとっかかりとなる論文を書き上げることができました。

ニューヨークで次のステップへ

スイスで始めた可塑性モデルの仕事を終えると、今度はもっと実験に近い、抽象度の低い仕事がしたいと思うようになりました。そこでポスドクはコロンビア大学のLarry Abbott博士の研究室に行くことにしたのです。Abbott博士の研究室は他の理論の研究室と相部屋の大きな教室で、様々な分野のエクスパートの先生おり、非常に自由な環境でした。Larryはいつも忙しい人でしたので、帰国直前までなかなか直接仕事をする機会がなかったのですが、同じ教室にいたKen Miller博士が可塑性に興味があり、よくディスカッションに応じてくれました。その中で、眼球優位性の臨界期における可塑性の役割というテーマが浮かび上がってきたのです。実は、この分野の第一人者であるTakao Hensch博士のセミナーを、スイスで聴講して、非常に印象に残っていました。その時から、ダイナミックな変化の起こる臨界期では可塑性が大きな変化を起こすのではないか、というイメージをずっと持っており、まず臨界期を調べてみようと思ったのです。Miller博士はHensch博士とMichael Stryker博士の研究室で同朋だったこともあり、このテーマはその後、Miller博士、Hensch博士、そしてStryker博士との共同研究として、論文の形になりました。

コロンビア大学という環境

コロンビア大学時代は本当に刺激的でした。それぞれの道のエクスパートとのディスカッションはとても勉強になりました。コロンビア大学の理論神経科学教室では、実験に関する技術の話だけではなく、概念的なテーマや、研究のビッグピクチャーについて話をすることが多かったのですが、これは日本の研究環境に欠けている部分だと思います。また、Miller博士をはじめ、実験と理論の両方に深く通じている研究者から多くを学びました。アメリカという脳科学をリードしている国で、直接トップクラスの研究者と交流し、人脈も広がりました。文化的な違いを学ぶことができたことも大きいと思います。とくに欧米のコミュニケーションの取り方を体感できたのは良かったと思っています。現在も海外の研究者と共同研究を進める際には、当時の体験が生きています。

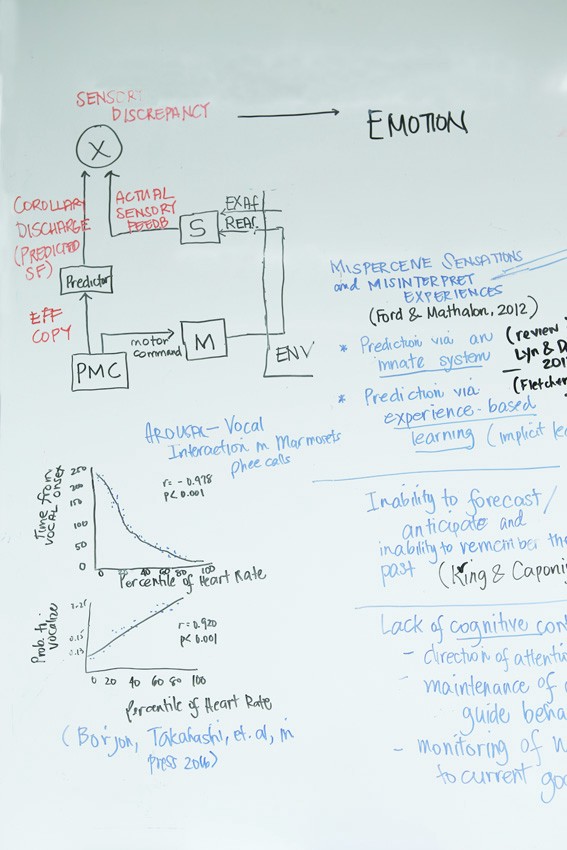

The work of theoretical neuroscience often starts on the whiteboard. Image: Tomoko Nishiyama/RIKEN Brain Science Institute

今、目指している脳の学習モデル

脳を理解するには、脳だけを研究してもダメだということが、最近わかってきました。今まで我々は環境を、脳に入力を与えるものとしてしか扱ってこなかったのですが、環境の性質に応じて同じ脳でも情報の処理の仕方が違ってくることが分かりました。従って、脳の処理を理解するためには、脳がある指令を実行した後に環境からどんな応答が返ってくるのか、という環境の持つ性質も組み込むことが重要である、という考え方に移行しつつあります。私は、これは脳の情報処理だけでなく、学習に関しても成り立つと思っています。現在確立されている学習モデルの多くが、教科書を丸暗記するように、同じことをひたすら自習しています。そうではなくて、環境や社会と相互作用しあう、動的な学習モデルを考える必要があると思います。例えば、現時点では1つの機械が学習するのが主流ですが、機械と機械、機械と脳の相互作用により、より効率の良い学習方法が見つかるかもしれません。そのような方式が見つかれば、ロボットから人が学んだり、人からロボットが学んだりするだけでなく、社会として効率良く学習できる未来もあるのではないでしょうか。そういう新しい学習のあり方の基盤となるような発見ができたら面白いですね。

AIと脳科学はどのように影響しあうでしょうか

AIから脳科学という方向と、脳科学からAIという方向との両方向から、影響しあうと思います。まずAIが大規模なデータの傾向を解析して特徴を捉えやすくするなど、脳科学のデータ解析にAIが貢献するでしょう。逆に、脳科学でわかったことをAIに生かすことも活発に行われ始めています。最近、僕らが発表した論文もまさにこの方向で、脳の学習法則から工学的に応用できる独立成分分析の新アルゴリズムを確立したという内容です。でも、脳とAIとの境界そのものが薄れていくかもしれません。現在開発が進んでいるブレイン・マシーン・インターフェース(BMI)を駆使すれば、脳とAIを直接つなぐことができます。そうすればAIを脳の一部として使えるようになるでしょう。また、例えばの話ですけれど、培養脳を丸ごと作れるようになったら、そこにうまく刺激を入れることによって高度な計算をさせられるかもしれません。脳の基本法則をそのままコンピューター素子、デバイスとして扱うという考えかたです。こういった仕組みを調べることで機械上に意識を作り出すことができるようになるかもしれません。

若い人へのメッセージをお願いします

大学院時代に、好きなことをさせてもらえて、どこで何をしていても良いという環境を経験しました。これは、まだ分野のことをよく知らない大学院生には厳しくもありましたが、非常に良い経験でした。月並みですが、研究者という道を選んだからには、自分の興味を信じて一生懸命やるのが面白いと思います。短期的に人がどう見るかを気にしすぎることなく、やりたいことを追求して欲しいと思います。

インタビュー by 青木 田鶴

Photo credits: BSPO

(c) RIKEN BSI 2016