はじめに

MRI 装置を使った脳活動の計測(fMRI、機能的磁気共鳴映像装置)が大変な勢いで展開しています。1991年後半に人間を被験者にした初めての論文が発表されましたが、1998年にはある国際会議で200件を超すfMRI関連の研究発表が行われました。

人間の脳活動を頭皮の外から測定する方法としては、古くから脳波測定が行われ、1980年代半ばにはPET(陽電子を用いた断層映像法)が登場しました。脳波測定は空間分解能(信号源の空間位置をどれだけの精度で決定できるか)で著しい限界があります。PETに比べて fMRIは、被験者の放射性同位元素による被爆がなく、より完全に非侵襲的であり、したがって同一被験者での繰り返し測定が可能です。また、空間分解能もより優れています。さらに、大きな病院に普及している臨床用の通常の MRI 装置を使って研究ができるために普及が経済的に容易でした。1.5テスラの静磁場を持ったMRI 装置は日本だけでも100台以上存在し、そのほとんどが臨床用であるために研究には夜と週末しか使えないという制約はあるものの、多くの研究者がいろいろな仮説を持って人間の高次脳活動メカニズムの解明に取り組む可能性を提供しました。

|

fMRI の測定原理

しかし意外なことにfMRI の生物学的な測定原理には不明な点が多いのです。今のところfMRI の全ての測定法は、神経活動の局所的な亢進に伴う血液流量の局所的な増加を測定し、これから逆に神経活動の分布を推定しています。活動する神経細胞がなんらかの信号を発生し、これが細動脈(動脈から毛細血管への枝別れの途中)のまわりを囲む筋肉に作用して弛緩させ、その結果、細動脈より下流の血管内の血液流量が増加すると考えられています(図1)。しかし、神経細胞から細動脈への信号の正体と作用メカニズムは分かっていません。

また、神経細胞のスパイク活動に伴って信号が出るのか、それともシナプス活動に伴って信号が出るのかも未解決です。毛細血管にも血液流量調節の働きがあることを示唆する実験結果もあります。血液流量の増加は、組織へのぶどう糖と酸素の供給を増やし、神経活動の亢進した脳組織の代謝的要求(神経活動で消費したエネルギーを補充するという)を満たします。BSI の脳統合機能研究チーム(谷藤学チームリーダー)は、光計測を実験動物に適用した研究で、局所的脳血液流量の調節が、0.1ミリ以下の精度で行われていることを示しました。

一番よく使われているfMRI 測定法は、ベル研究所の小川誠二博士によって発明されたBOLD(Blood Oxygenation Level Dependent)法と呼ばれる方法です。酸素を失った還元状態のヘモグロビンは磁性を持ちます(磁場で磁化する)が、酸素を持った酸化状態のヘモグロビンは磁性を持ちません。血管中の還元ヘモグロビンは磁場の中で磁化してもともとの磁場の不均一をもたらし、磁気共鳴によって引き起こされたプロトン(水素原子核)のスピン回転の位相を乱して磁気共鳴(MR)信号を減少させます。局所脳血液流量が増えると酸化ヘモグロビンだけを含んだ新鮮な血液がより多く供給されるので、毛細血管、細静脈、静脈内の還元ヘモグロビンの濃度は減少し(図2)、プロトンの磁気共鳴信号が増加します。

|

- |

|

|

BOLD法では、このような、神経活動の亢進-局所脳血液流量の増加-還元ヘモグロビン濃度の減少-磁気共鳴信号の増加、という現象の連鎖を逆にたどって磁気共鳴信号の増加から神経活動の亢進を推定します。

高磁場での fMRI の利点

これまでのfMRI 研究のほとんどは1.5テスラの静磁場を持ったMRI 装置を用いて行われてきました。これらの測定における空間分解能は2ミリかそれより悪いのです。2ミリの空間分解能は大脳皮質の領野(ほとんどは5ミリ以上の大きさを持つ)単位の機能分化を調べるのには十分ですが、それぞれの領野の中でどのように情報が表現され演算が行われるかを調べるには不十分です。これらの後者の問題に答えを得るには細胞レベルでの測定が最終的には必要ですが、細胞レベルでの測定を非侵襲的に頭皮の外から行う方法の開発を狙うのは、少なくとも現時点では合理的ではありません。0.5ミリ程度なら現在の fMRI 法の改良によって実現される可能性があり、これが実現されれば脳研究に大きなブレークスルーをもたらすものと期待されます。大脳皮質のいくつかの領野で、似た性質の細胞が集まるコラム構造と呼ばれる構造が見つかっており、このコラムの大きさが0.5ミリに近いからです。

静磁場を1.5テスラから4テスラに上げることにより空間分解能が改善する可能性があります。まず、磁性体(ここではプロトン)の磁化率が静磁場に比例するので、磁気共鳴信号の大きさが一般的に大きくなります。信号の増加は信号対雑音比(SNR)を上昇させ空間分解能を改善します。これに加えて、BOLD信号の発生源自身が高磁場でより局在することが期待されます。4テスラ程度までは、静脈および細静脈からの信号は静磁場に比例して上昇するのに対して、毛細血管からの信号は静磁場の2乗に比例して上昇することが理論的考察により示されています。高磁場での fMRI には、磁気共鳴信号の減衰時間が短い、空気が脳組織の近くにある耳や鼻のまわりの脳部位では局所的な磁場不均一のために信号が失われたりイメージが歪んだりする、などの欠点もあります。

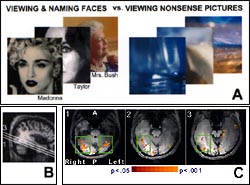

| 図3 | 顔の認識による側頭葉後部下側の活動 |

| A: | 実験に用いた有名な顔と無意味パターンの例 |

| B: | 脳の前後断面の構造画像にfMRI測定を行った

3個のスライスを示す |

| C: | 顔を認識しているときに活動が統計的有意に

上昇した脳部位を黄色と赤色の点で示す |

|

- |

fMRI の測定例

BSI では1ミリ以下の空間分解能での fMRI の実現を目指して、4テスラの静磁場を持った MRI 装置を導入し認知機能表現研究チームを中心に技術開発を進めています。1ミリ以下の空間分解能を示す測定結果の紹介は後日にゆずり、ここでは通常の空間分解能での測定の例を2つ紹介します。

図3は健常被験者が顔の認識をしているときの脳活動分布を表します。俳優や政治家などよく知られた顔の写真を見て名前を口に出さないで答えているとき(口を動かすとイメージにノイズを引き起こす)に、意味のないパターンを見ているときに比べて統計的有意に活動が高まった脳部位を、脳の構造画像の上に黄色と赤の点で示してあります。大脳側頭葉後部の下側に活動が見られます。

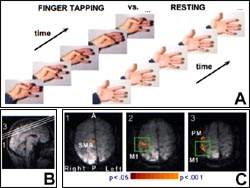

図4は手指の運動をしているときの大脳運動関連領域の活動を表します。手指の複雑な運動をしているときは、手を動かさないでじっとしているときに比べて、第一次運動野の活動に加えて、運動前野と補足運動野にも活動が見られました。

結び

fMRI の普及のおかげで比較的手軽に人間の脳活動の空間パターンを測ることが可能になりました。いろいろな心理学的パラダイムでの fMRI 測定が盛んに行われているとともに、測定の空間分解能を改善する技術開発も行われています。これまで実験動物を用いて得られた結果が人間でどれくらい成り立つのかを調べる、人間にしかない超高次な脳機能のメカニズムを調べる、という2つの側面で大きな期待が寄せられています。

|

| 図4 | 手指の複雑な運動をしているときの運動関連領野の活動 |

|

しかし、細胞レベルでの測定が、fMRI あるいは別の新しい非侵襲計測法で実現できる見通しは今のところありません。実験動物での研究をすべて人間での研究に置き換えるわけにはいきません。実験動物での研究と人間での非侵襲計測法での研究は、脳科学の発展において相補的な役割を果たしていくと期待されます。

|