2016年12月10日土曜日、東京都港区品川駅近くにあるコクヨホールにて行われた理研百周年と脳科学総合研究センター(以下 BSI )20周年を記念するシンポジウム「脳科学と社会の未来」は、会場参加者約300名、ストリーミング視聴による参加者延べ450名と盛況のうちに終了した。

会場では講演とパネルディスカッションのほかに、理研のこれまでの発展と20年にわたる BSI の歩みを紹介する年表や、主要な研究成果を解説するポスター、参加者の皆さまに投稿いただいた「脳科学に期待すること」や講演に関するコメント・質問を掲示する「コメント広場」が展示され参加者の注目を集めた。

シンポジウムは松本紘 理化学研究所理事長のあいさつで幕を開け、続いて文部科学省から戸谷一夫 文部科学審議官が登壇し、BSI が発足した当時を振り返った。

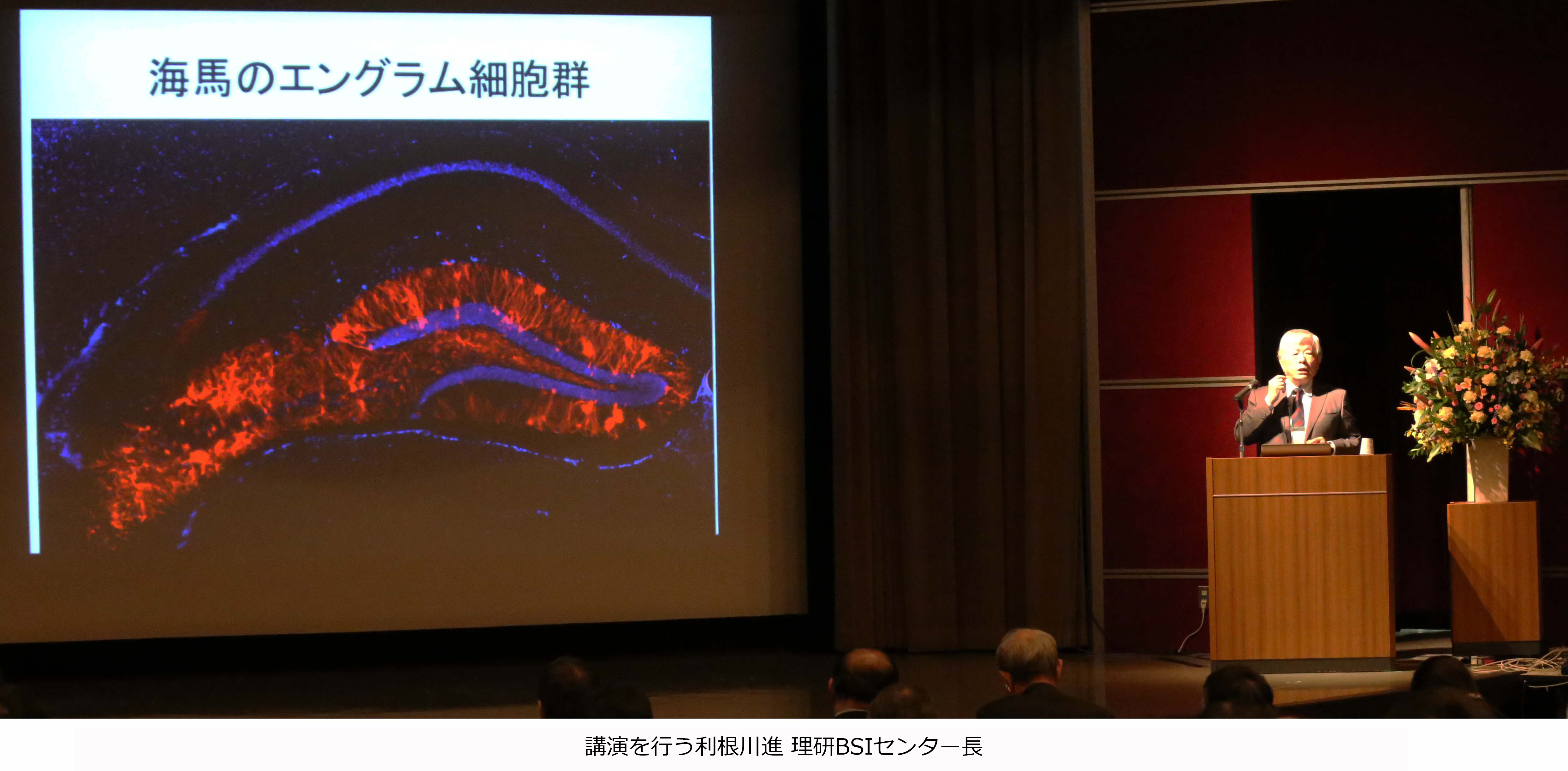

続く利根川進 理研BSI センター長による「理研BSI 20年の歩みと未来の展望」では、初代所長である伊藤正男氏の尽力によって設立した BSI が、2代目センター長の甘利俊一氏のもとで国際的な地位を確立し、3代目センター長として利根川氏自身が推し進めている改革という変遷を経て、世界の脳科学をリードする研究機関へと成長した歴史を紹介した。同時に、近年の著しい研究費の削減など日本の脳科学が直面している問題にも触れ、脳研究の将来への危機感を示した。最後に、BSI 20年における多くの研究成果の中から、利根川氏自身による記憶の研究も含めたいくつかの例を紹介し、人類最後のフロンティアとされる脳の基礎研究が、私たちの社会や生活と密接につながっていることを改めて強調した。

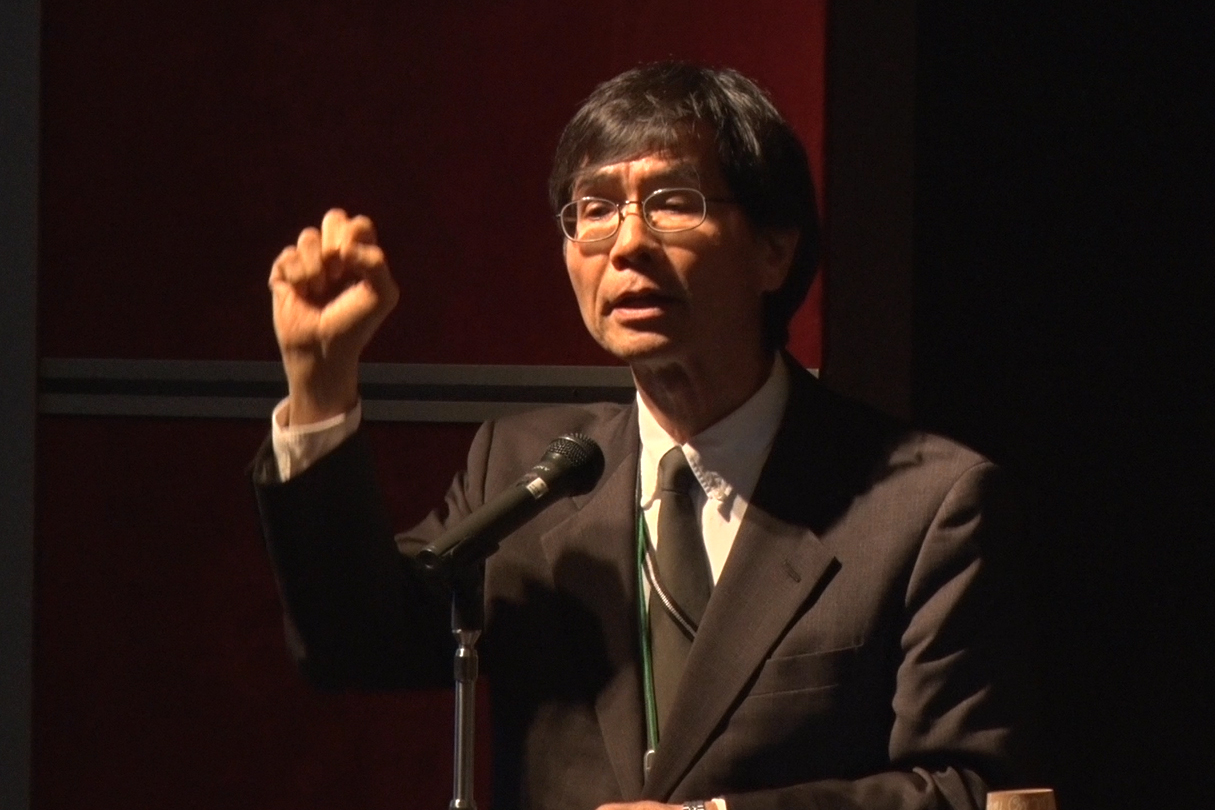

第2部の講演会では、京都大学の伊佐正教授とサイエンス作家の竹内薫氏による進行のもと、6名の演者による講演が行われた。

宮下 保司 教授(東京大学・順天堂大学)「システム脳科学の未来」

脳は分子、細胞から神経回路、そして行動や思考へとつながる階層的構造からなる。分子や細胞のメカニズムは分子生物学や遺伝学の発展によって、行動や思考のメカニズムは古代から続く哲学や近代心理学などによって研究されてきたが、この両端をつなぐ領域として、システム脳科学がこの20年で目覚ましく進歩した経緯を解説した。宮下教授自身による最新の研究成果を例にあげ、「自分が思い出せない事柄についても、それを自分が知っていることは直観的にわかる」といったメタ記憶を実現する神経回路の解析が可能であることを示した。「意識」といった難しい問題も、今後20年で研究、解明していくことが可能になるという展望は、脳科学の将来を担う若い世代に希望を与えるだろう。

合原 一幸 教授(東京大学)「脳を数理する:ニューロンからAIへ」

数理脳科学と人工知能(AI)が、どのように現在の関係を築いてきたのかを紹介した。数理脳科学の創成期からこの分野に貢献してきた合原教授ならではの視点に、会場は難しい数式を用いての説明にもかかわらず引き込まれていた。近年のAIの著しい発展は、膨大な量のデータの蓄積と、それらを扱うことのできるコンピューターの登場によるもので、数学的原理は30年ほど前に確立されたものから大きく変わっていない、との指摘は印象的だった。そして最後に、脳科学とAIとの協調が進めば、複雑な脳の仕組みの理解を助け、社会における多くの問題が解決されるはずである、と期待を示した。

数理脳科学と人工知能(AI)が、どのように現在の関係を築いてきたのかを紹介した。数理脳科学の創成期からこの分野に貢献してきた合原教授ならではの視点に、会場は難しい数式を用いての説明にもかかわらず引き込まれていた。近年のAIの著しい発展は、膨大な量のデータの蓄積と、それらを扱うことのできるコンピューターの登場によるもので、数学的原理は30年ほど前に確立されたものから大きく変わっていない、との指摘は印象的だった。そして最後に、脳科学とAIとの協調が進めば、複雑な脳の仕組みの理解を助け、社会における多くの問題が解決されるはずである、と期待を示した。

西道隆臣チームリーダー(BSI)「アルツハイマー病と闘う!」

現代社会における最大の難問であり課題である、認知症。その最大の原因であるアルツハイマー病がどのように発症するのか、そのメカニズム研究の最前線を紹介した。またメカニズム研究を土台に、どのようにアルツハイマー病の克服を実現するのか、展望を述べた。今のところ期待できるのは治療より予防であり、また診断や予防は簡便かつ安価で実現可能なものを目指すべき、と述べる西道チームリーダーの表情には、基礎研究を医療へとつなげようとする真摯な姿勢がうかがえた。

現代社会における最大の難問であり課題である、認知症。その最大の原因であるアルツハイマー病がどのように発症するのか、そのメカニズム研究の最前線を紹介した。またメカニズム研究を土台に、どのようにアルツハイマー病の克服を実現するのか、展望を述べた。今のところ期待できるのは治療より予防であり、また診断や予防は簡便かつ安価で実現可能なものを目指すべき、と述べる西道チームリーダーの表情には、基礎研究を医療へとつなげようとする真摯な姿勢がうかがえた。

宮脇 敦史 チームリーダー(BSI)「Interplay between light and life」

蛍光タンパク質の開発・改良や生物試料の透明化技術の開発を通して、生命現象を「見る」ことに成功してきた宮脇チームリーダー。蛍光タンパク質が蛍光を発する仕組みをわかりやすく解説したのち、光を当てると色が緑から赤に変化する “Kaede(カエデ)”や、ウナギの稚魚から同定され、ビリルビンという代謝物質と結合すると蛍光を発する “UnaG(ウナジー)”などを紹介した。最後に、これらの多彩な生物資源を生み出す自然を敬い感謝すべきであることを改めて指摘し、「自然を敬う科学者のみが自然を超えられる」というメッセージで締めくくった。この言葉は研究に従事するすべての人の心に深く刻まれたのではないだろうか。

蛍光タンパク質の開発・改良や生物試料の透明化技術の開発を通して、生命現象を「見る」ことに成功してきた宮脇チームリーダー。蛍光タンパク質が蛍光を発する仕組みをわかりやすく解説したのち、光を当てると色が緑から赤に変化する “Kaede(カエデ)”や、ウナギの稚魚から同定され、ビリルビンという代謝物質と結合すると蛍光を発する “UnaG(ウナジー)”などを紹介した。最後に、これらの多彩な生物資源を生み出す自然を敬い感謝すべきであることを改めて指摘し、「自然を敬う科学者のみが自然を超えられる」というメッセージで締めくくった。この言葉は研究に従事するすべての人の心に深く刻まれたのではないだろうか。

西條 辰義 教授(高知工科大学)「地球の未来のための脳科学」

人間の持つ「相対性、社会性、近視性」という3つの特性。私たちが、こうした脳の特性に無自覚のまま身を任せ、地球や社会のリソースを使い続ければ未来は暗い、という警鐘から講演は始まった。そして「持続可能な、よりよい未来」のために将来への影響を現在のアクションに組み込む「フューチャーデザイン」という概念を紹介した。実際に大阪や岩手で行った社会実験を例に、未来に生活していると仮定した仮想未来世代と現世代との対話によって、現在の延長としての未来ではなく創造的で現実味のある未来をデザインできることを示した。最後に、脳科学は社会科学や人文科学とつながることで、よりよい未来のデザインへ貢献してほしい、と期待をこめて提言した。

人間の持つ「相対性、社会性、近視性」という3つの特性。私たちが、こうした脳の特性に無自覚のまま身を任せ、地球や社会のリソースを使い続ければ未来は暗い、という警鐘から講演は始まった。そして「持続可能な、よりよい未来」のために将来への影響を現在のアクションに組み込む「フューチャーデザイン」という概念を紹介した。実際に大阪や岩手で行った社会実験を例に、未来に生活していると仮定した仮想未来世代と現世代との対話によって、現在の延長としての未来ではなく創造的で現実味のある未来をデザインできることを示した。最後に、脳科学は社会科学や人文科学とつながることで、よりよい未来のデザインへ貢献してほしい、と期待をこめて提言した。

山中 伸弥 (京都大学・iPS細胞研究所所長)「iPS細胞がひらく新しい医学」

脳は人を人たらしめている最大の臓器であるが、人間の脳の細胞を研究に用いる機会は非常に少ない。その点で、さまざまな細胞や器官を作ることのできるiPS細胞は大きな貢献ができる、と山中教授はいくつかの例をあげた。再生医療の分野では、すでに網膜再生の実用化が目前となっており、またパーキンソン病の治療を見据えたドーパミン神経細胞の再生でも応用への試みが始まっている。さらにアルツハイマー病などの精神神経疾患患者由来のiPS細胞を用いれば、病態の個人差を考慮に入れて病態メカニズムを研究し、治療法を開発するテーラーメイド医療へ応用が可能であると述べ、精神神経疾患の新薬開発や既存薬の効果の最大化にも貢献できる、と期待を示した。

脳は人を人たらしめている最大の臓器であるが、人間の脳の細胞を研究に用いる機会は非常に少ない。その点で、さまざまな細胞や器官を作ることのできるiPS細胞は大きな貢献ができる、と山中教授はいくつかの例をあげた。再生医療の分野では、すでに網膜再生の実用化が目前となっており、またパーキンソン病の治療を見据えたドーパミン神経細胞の再生でも応用への試みが始まっている。さらにアルツハイマー病などの精神神経疾患患者由来のiPS細胞を用いれば、病態の個人差を考慮に入れて病態メカニズムを研究し、治療法を開発するテーラーメイド医療へ応用が可能であると述べ、精神神経疾患の新薬開発や既存薬の効果の最大化にも貢献できる、と期待を示した。

シンポジウムレポート Part-2へ ►►►